Por Debora Pill*

A partir de perspectivas de mulheres de gerações diferentes que pesquisam e refletem sobre músicas dos povos originários no Brasil nos séculos XX e XXI, trançamos uma breve investigação sobre os imaginários que atravessam a música indígena contemporânea.

Das primeiras gravações de Roquette Pinto em 1912 com os Pareci e Nambiquara, na Serra do Norte, no Mato Grosso, às obras de temática indígena compostas por Villa-Lobos entre 1920 e 1930, passando pela pesquisa de Helza Camêu entre 1950 e 1970 e a cultura pop do Xou da Xuxa nos anos 1980, essa investigação traz também um retrato da pluralidade da produção musical feita hoje no país para além do eixo Sudeste.

Partimos da visão íntima e ao mesmo tempo crítica de duas mulheres de gerações diferentes que pesquisam, registram e analisam as inúmeras transformações que atravessam a música indígena no país desde o século passado até os dias de hoje.

Marlui Miranda, cantora e compositora nascida em Fortaleza, pesquisa música indígena há mais de 40 anos. Com onze discos lançados, buscou posicionar os povos indígenas como “sujeitos e não predicados” da música. Ao longo desta trajetória, uma imensa quantidade de material foi recolhida nas viagens que fez. São vídeos, fotografias e áudios preciosos, registrados desde a década de 1970 até hoje. No momento está fazendo doutorado na USP voltado a essa pesquisa.

A cantora, compositora, instrumentista e educadora Brisa De La Cordillera nasceu em Belo Horizonte de mãe e pai artesãos do povo Mapuche, do Chile. Vem se debruçando sobre as transformações no imaginário da música indígena nos últimos anos e é considerada um dos principais expoentes do futurismo indígena por aqui. Em sua pesquisa acadêmica “Música dos povos originários e branquitude: racismo e apropriação cultural”, ela traz reflexões sobre a música indígena como ferramenta de arte e luta.

Descolonização da história – O marco da Constituição de 1988 restabeleceu as relações do Brasil com os 305 povos originários (segundo o Censo de 2010) que aqui resistem há 520 anos ao projeto colonial europeu, lutando para manter suas culturas, autonomia e territórios.

A questão é que a grandiosidade do que se projetou no papel não virou prática efetiva para que os povos indígenas sejam conhecidos, respeitados e valorizados pela população brasileira. A lei 11.645/2008, por exemplo, estabeleceu a recomendação de que o ensino de história e culturas indígenas seja levado às escolas. Entretanto, na prática, o conteúdo é raso e superficial, reforçando a urgência de uma descolonização da história do Brasil, a começar pelos povos originários.

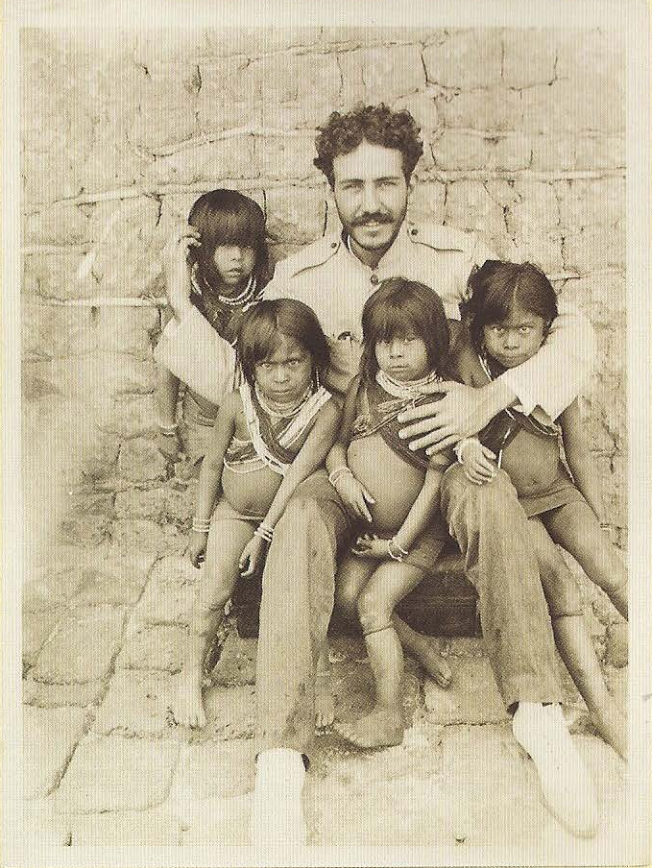

Primeiros registros – O médico e antropólogo Edgar Roquette Pinto (na imagem à esquerda, entre os pequenos Kozárinis) foi o primeiro brasileiro a fazer gravações de música indígena no país, no ano de 1912, época em que trabalhava no Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

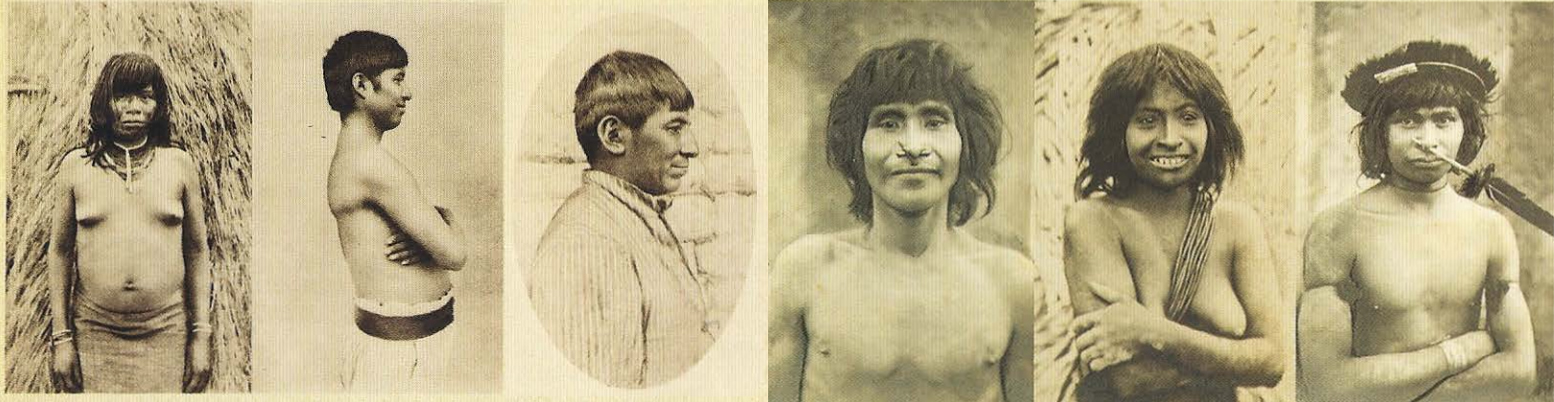

A convite de Marechal Rondon, ele integrou a expedição que percorreu os territórios entre Mato Grosso e Rondônia. Nessa viagem, que acabou se tornando marco histórico, Roquette Pinto registrou pela primeira vez a musicalidade indígena quando fez contato com os índios Parecí e Nambiquara, no Mato Grosso.

Roquette Pinto levou os mais modernos equipamentos da época, inclusive um fonógrafo portátil movido a corda que permitia a gravação de até três minutos de som em cilindros de cera.

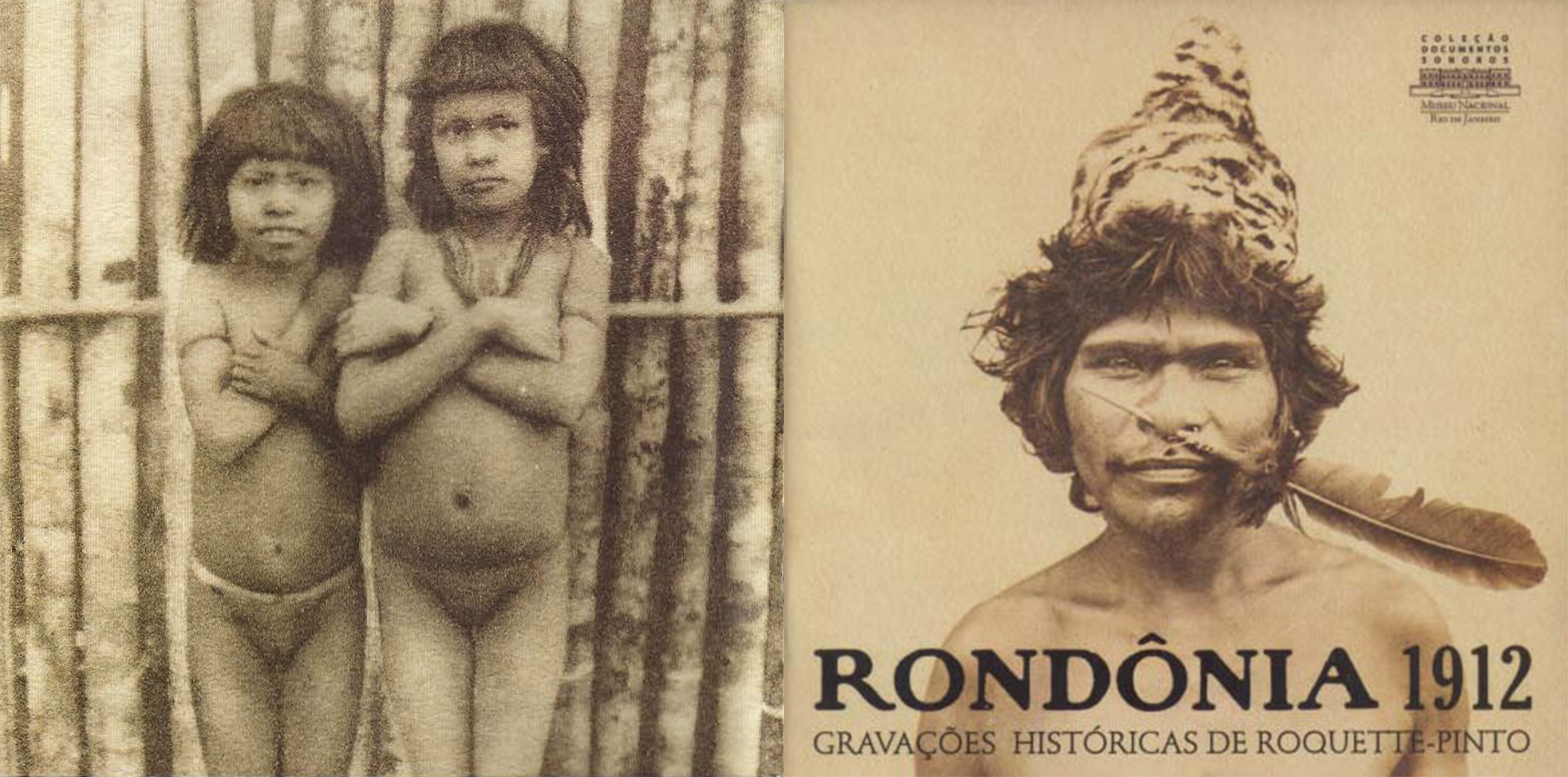

Essas gravações foram copiadas em 1937 e em 2008 deram origem ao CD Rondônia 1912 – Gravações Históricas de Roquette-Pinto, iniciativa dos pesquisadores Edmundo Pereira e Gustavo Pacheco do Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento do Museu Nacional.

Alguns pesquisadores alemães, entre eles o antropólogo T. Koch-Grünberg, já haviam registrado a música de alguns povos indígenas brasileiros nos anos anteriores. As gravações feitas por Roquette-Pinto, porém, foram os primeiros registros de música indígena feitos por um brasileiro e os primeiros a terem circulação não só entre pesquisadores, mas também entre artistas e intelectuais brasileiros interessados nas culturas indígenas.

Identidade nacional – Essas gravações de Roquette Pinto foram mostradas a músicos brasileiros como Heitor Villa-Lobos, reconhecido internacionalmente como o maior compositor brasileiro do século XX . O assunto indígena foi o preferido de Villa-Lobos nas suas estadias na Europa, de 1923 a 1930, haja vista a quantidade de obras compostas que faziam referência ao indígena brasileiro: Choros no3 (1925), Choros no10 (1926), Três Poemas Indígenas (1926), entre outras.

O “elemento indígena” foi responsável pela consagração de Villa-Lobos como o representante maior da musicalidade brasileira no exterior. E, até hoje, ele é o compositor erudito brasileiro que mais arrecada sobre os direitos autorais. Influência ou apropriação?

Villa-Lobos também foi peça fundamental para a propaganda nacionalista do Estado Novo de Getúlio Vargas, ao lado de “O Guarani” de Carlos Gomes e a própria Voz do Brasil. “Toda essa onda paternalista trazia a ideia de que nós brasileiros temos uma identidade. Mas que é uma identidade tutelada, que não é dona de si. Ou seja, uma identidade que não é protagonista”, analisa Brisa.

Outro olhar – Quem nos ajudou a entender melhor os elementos indígenas na obra de Villa Lobos, explicando suas escolhas de fundamentos rítmicos e harmônicos e também identificando povos e origens, foi uma mulher pouco conhecida em nossa história oficial.

Helza Camêu foi compositora, pianista, musicóloga e escritora brasileira, membro da Academia Brasileira de Música.

Nos anos 60, integrou a Divisão de Antropologia do Museu Nacional onde catalogou e analisou instrumentos musicais indígenas do acervo. Em 1977, publicou o livro Introdução ao Estudo da Música Indígena Brasileira.

A importância de sua obra etnomusicológica e de seu livro se deve à originalidade em sua abordagem: para Camêu, a cultura indígena deve ser estudada a partir de seus valores intrínsecos, e não do olhar ocidental.

Racismo acadêmico – “Com a vinda de acadêmicos europeus para o Brasil, há registros em que esses intelectuais alegavam que a música dos povos indígenas não tinha harmonia nem melodia. Diziam que seus cantos pareciam choros e gemidos”, explica Brisa. A questão é que essa perspectiva partia de um sistema eurocêntrico de análises harmônicas e subalternizava a música indígena.

Marlui lembra que quando começou a pesquisar música indígena nos anos 1970, quase ninguém falava ou se interessava sobre o tema. E muito menos respeitava como conhecimento em termos musicológicos. “Diziam que as músicas eram todas iguais. Eu falava que não, que era diversificada e provei isso através do meu trabalho. Quando você reconhece a diversidade, você reconhece a epistemologia. Esse é o caminho, conhecer as diferenças. Ou você ainda acredita naquela teoria das três raças?”, provoca.

“Somos um monte de etnias dentro de nós mesmos. Temos pedaços do México, da América Central, e de um monte de lugares, o que nos faz totalmente desqualificados pra essa ideia neo fascista de ser ariano puro. Mas como essa ideia infelizmente ainda existe, nos tornamos pedra no sapato. Nós, que sabemos, sentimos e admitimos o que somos, mesmo não estando na cara da gente, no nosso rosto, mas está no conteúdo do que a gente é”.

Música como retrato do tempo – Marlui está no momento fazendo doutorado na USP e sua pesquisa busca analisar o que aconteceu com as músicas que ela conheceu entre 1979 e hoje. “Porque a música cria, ela te dá um contexto exato do que está acontecendo no tempo e no espaço, na situação social, em todos os aspectos. A música colabora para você entender determinadas realidades”, explica.

Xou de Horror – “Vamos brincar de índio estragou o imaginário indígena da minha geração pelo Xou da Xuxa. Escutei essa música a minha vida inteira, é um clássico. Toda vez que eu chegava em algum lugar, uma pessoa cantava isso pra mim”, lembra Brisa.

“Nossa principal referência é o audiovisual. E nosso imaginário dos anos 80 e 90 vem dessa música. Todo mundo cantou isso no dia 19 de abril na escola. É o epistemicídio e racismo ali, o tempo todo”, analisa.

A cultura pop ajudou a perpetuar estereótipos construídos há séculos. “O Xou da Xuxa mostrou o mesmo indigena daquelas imagens de 1600, no início das missões, quando Debret pintava o que era Brasil e toda Europa comprava esse colecionismo artístico daqui”, lembra Brisa.

Não é arte – Brisa lembra que na música, infelizmente, não é diferente “Quando se fala em música indígena, a gente ainda tem a ideia da música indígena tradicional, com cocar. E que é música indígena também, claro. Mas a gente vincula muito a música ao estereótipo do índio pra gringo ver, como a música dos Fulni-ô”, analisa.

Ela conta que quando uma pessoa indígena resolve ser protagonista de algo que foge desse imaginário, a maioria das pessoas diz que aquilo não é música indígena. “Falam assim: ah, isso é rap. Ou forró. Mas música indígena não é!”, critica.

Segundo Marlui, a língua é a ferramenta que segura a identidade indígena no transporte através do tempo. “Você pode cantar o que quiser, samba, ou qualquer outro gênero na língua juruna. Não é samba. É música juruna”, afirma.

A arte indígena segue sendo subalternizada, da música ao artesanato, que não é considerado arte. “E ainda colocam o indígena numa caixinha do ele que deve ser a partir de visões equivocadas, ao invés de respeitar uma identidade racial”, critica Brisa.

“Cheguei na academia, entrei por cotas raciais, e por isso, tive que colocar o sobrenome da minha familia, justificar. Minha cara não adianta, meu sangue não adianta. Lá dentro, eu era mais MC e rapper do que indígena, já que não ando de cocar, portanto acham que não sou indígena. Quando comecei a falar de conhecimento, as pessoas entenderam que eu era indigena, que eu sabia do que estava falando. Isso deu um nó na cabeça tanto dos professores como dos alunos”, lembra. Não entendiam porque ela era “índia mas canta rap e tem celular, mora na cidade, fala nosso código, não tem vergonha”.

“Vivi essa violência de todo dia ter que provar que sou inteligente, várias vezes escutei que eu falava como branca. Percebi que estava me formando na universidade num grupo de pessoas que iriam ser educadores e cantavam “Dia do Indio” no meio da minha apresentação na faculdade. Esse dia rachou o espelho pra mim e eu comecei a criar debates na sala de aula, falando da responsabilidade deles. E a professora falou que eu não tinha embasamento científico pra falar de música indígena porque tinham poucos registros e que não tinha organização harmônica e rítmica. A violência virou estímulo. “Pensei: agora tenho que provar. E comecei a pesquisa por Villa-Lobos”, lembra.

Para completar essa investigação musical, apresentamos agora um recorte da pluralidade na música indígena feita hoje no Brasil. O trabalho de curadoria foi de Laís Eduarda, nome indígena Îã Gwarini do povo Tupinambá de Olivença, território que fica ao sul da Bahia, entre Ilhéus, Una e Buerarema. Estudante da UFSB, ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre educação escolar indígena e é muito antenada na produção musical indígena no Brasil, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo.

CINCO ARTISTAS INDÍGENAS QUE VOCÊ PRECISA CONHECER

Por Laís Eduarda, Îã Gwarini

1. Amarú Pataxó

Filha de pai indígena e mãe negra, Maraíza Santos Pinheiro, mais conhecida por seu nome artístico Amarú, nasceu no ano de 2000 em Prado, no extremo sul da Bahia. Sua família paterna migrou da aldeia-mãe dos Pataxó em Barra Velha para lá. “Fico muito triste em ver que Prado, que já foi um território inteiro indígena, está hoje dominada por não indígenas, maioria branca que foi atraída pelo turismo local, por conta das belezas naturais”. Seu primeiro contato com a música foi por sua família: desde criança escutava sua tia e irmã cantando música popular brasileira. Suas maiores referências são Emicida, Nando Reis, 2pac, Racionais MCs e Marisa Monte. Aos dez anos conheceu aquilo que de fato mudaria sua percepção de vida: o Hip Hop. Tudo começou no Break Dance e a partir dele teve oportunidade de aprender sobre os quatro elementos da cultura Hip Hop, se lapidando na cena do RAP e iniciando sua caminhada nas Batalhas de Mc’s. Sua musicalidade e atuação com o RAP Indígena brotou aos 16 anos em um momento desafiador: a reintegração de posse da Aldeia Pataxó Cayh/Pequi. Ela resolveu escrever uma letra e determinou que a partir daquele dia iria falar sobre a história da luta indígena. Sendo uma mulher Pataxó, Amarú usa sua voz para retratar suas origens e lutar pelo direito do seu povo. Suas músicas relatam fatos do cotidiano enquanto indígena, combatendo e resistindo a opressão em um país racista e colonizador. “Minha maior pretensão como artista é ver a música originária expandir e conquistar cada vez mais espaço”, afirma.

2. Edivan Fulni-ô

O cantor e compositor da etnia Fulni-ô de Pernambuco, nasceu em Salvador, Bahia. Após a separação dos seus pais, aos 2 anos se mudou para o Território Indígena Pataxó Hãhãhãe, no Sul da Bahia, onde cresceu. O primeiro contato com a música foi na Universidade, onde conheceu indígenas Pankararu, Tupinambá e Tuxá, e formou a banda Coisa de Índio. Em 2017 foi para Portugal em carreira solo. Em 2019 foi para São Paulo, participou do Yby Festival e atualmente reside na cidade para trabalhar com a musicalidade indígena contemporânea. O gênero musical que se identifica é o Pop Rock mas não fica preso: atua em um campo aberto onde os estilos musicais são coerentes com suas necessidades. Suas letras falam de questões do movimento indígena e a importância desta luta, com foco nas experiências vivenciadas por ele. Suas composições dialogam bastante com jovens indígenas aldeados. “Através da música busco criar um processo de conscientização da juventude nas comunidades indígenas. De mostrar para a galera que todes são lindes do jeito que são, de como a cultura indígena é bonita, forte e importante. Mostrar a importância da resistência para a preservação dos saberes culturais e que através da música esses jovens podem se apropriar das estratégias brancas de apagamento cultural e utilizar elas a favor da cultura”, analisa. Filho de pai preto e mãe indígena, ele, assim como muitos indígenas do Nordeste, não carrega o estereótipo idealizado pela sociedade e muitas vezes é discriminado. Já se sentiu reprimido mas hoje fala abertamente sobre sua identidade étnica. “Sou índio preto e vim quebrar toda a imagem que o gringo gostaria de ver!”

“Não sou indio para gringo ver”

“Carta do índio Galdino”

Instagram: https://www.instagram.com/edivanfulnio/

3. Gean Ramos Pankararu

O cantor, compositor e violonista Gean Ramos é do povo Pankararu de Jatobá, sertão de Pernambuco. Aprendeu a dar seus primeiros acordes no violão aos oito anos de idade. Em 1998 acreditou em seu dom e partiu para Brasília. Em 2001, em Florianópolis, gravou seu primeiro EP com músicas autorais. Passou pelo Rio de Janeiro e entre 2004 e 2007 voltou ao Nordeste, onde gravou seu primeiro álbum chamado ‘’Por um Segundo’’. Em 2008 lançou seu disco em São Paulo, e as canções “Filho de Pankararu” e “Cartão Postal de Pankararu” entraram na trilha do documentário “Do São Francisco ao Pinheiros” desenvolvido pela Universidade de São Paulo. “Passei anos da minha vida contemplando a beleza da cidade dos outros, na música dos outros, outras paisagens. Certa vez acordei e olhei tudo que eu tinha a minha volta, a música que eu só ouvia ali, as serras, o Rio São Francisco, a forma simples e convincente dos meus pais, e foi aí que passei a reproduzir o som que já existia dentro de mim. Acredito na cultura, nas árvores, na sustentabilidade, na educação, nos bons sentimentos, na verdade e procuro colocar esses elementos no meu som. Sei que ainda serei influenciado por muitas músicas, paisagens, cidades, pessoas, mas das minhas raízes, origens e cultura, não me perco jamais”, reflete.

>> Entrevista ao podcast Originárias

>> Entrevista ao podcast do projeto Mídia Jovem, do Sesc Petrolina

4. Mc Pytuna

Indígena do povo e residente no T.I. Tupinambá de Olivença, trabalha com rap abordando a luta e a resistência indígena. Seu nome indígena e também artístico Pytuna significa noite. Já criança escutava muito rap e gostava de entender as letras e as realidades que mostravam. Entre suas grandes inspirações estão Sabotage, Racionais MCs, Mv Bill. Se sentia conectado com as situações de opressão, violência, racismo e preconceito das letras e que também aconteciam nas comunidades indígenas. O pontapé inicial no rap aconteceu no Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Olivença, em um movimento da Casa do Boneco, quilombo de Itacaré, com jovens que apresentaram suas músicas. “Fiquei curioso pra saber como eu faria para transformar tudo que eu tinha em mente em grandes letras de músicas”. Lembra de desafios no início, como adaptar bases e rimas nas músicas e encaixá-las de acordo com as histórias de injustiças sofridas por seu povo. Hoje, sua maior dificuldade é a falta de dinheiro para investir em seu trabalho: ele tem somente uma música gravada em estúdio pela Rádio UESC. Infelizmente essa situação não é exclusiva dele. No Nordeste, sobretudo nos interiores, é muito difícil não somente o incentivo a cultura, como também o acesso. Assim como outros indígenas, Mc Pytuna acaba tendo que escolher entre conseguir um emprego para sobreviver, ou investir em sua música, de forma que se torna um ato de resistência estar na cena musical, sobretudo no RAP.

A música Jeito de comprimentar foi lançada em abril:

5. Wescritor

Weslley Amaral Tupinambá tem 23 anos e é nascido e criado na cidade de Santos, São Paulo. Seu nome artístico “Wescritor” surgiu da junção do seu apelido Wes com sua atuação como escritor. Ele é músico, ator, escritor e ex soldado da aeronáutica. Aos 16 anos descobriu sua escrita enquanto cursava o segundo ano de teatro e logo se identificou com o RAP. É o criador do @palavrando, perfil que no início foi direcionado para ecoar suas poesias e hoje se tornou sua marca, selo, gravadora, editora e produtora independente. Muito ligado a espiritualidade, faz parte da religião espírita há muitos anos. Em 2019, estava passando por um momento depressivo e de ressignificação da sua vida e decidiu ir somente com a passagem de ida para a terra de seus ancestrais. Ficou durante 3 meses na aldeia Itapoã, T.I. Tupinambá, na Bahia, onde seu avô, o Seu Amaral, é residente há 10 anos e é um dos anciãos, não somente daquela comunidade, mas de todo o povo Tupinambá de Olivença. O bisavô dele era residente do Acuípe do Meio, uma das 23 comunidades do T.I Tupinambá de Olivença.

Wescritor escreveu a faixa Caos Indígena em uma madrugada na casa de seu avô na aldeia:

Essa é a quarta faixa de seu álbum Corpos Laranja, que conta com cinco faixas no total, três delas escritas durante o seu período na aldeia Itapoã.

O álbum foi lançado em dezembro de 2019 e o nome faz referência ao início de um dos seus poemas, que para ele representa a tonalidade da cor dos povos indígenas.

* Debora Pill é jornalista e pesquisadora de música brasileira contemporânea, busca construir novas narrativas decoloniais e a dar visibilidade a histórias que fortaleçam nossa identidade e valor.

Utilizamos cookies essenciais, de acordo com a nossa Política de Privacidade, para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.